【架构图话说】我们怎么就做上了“中台”

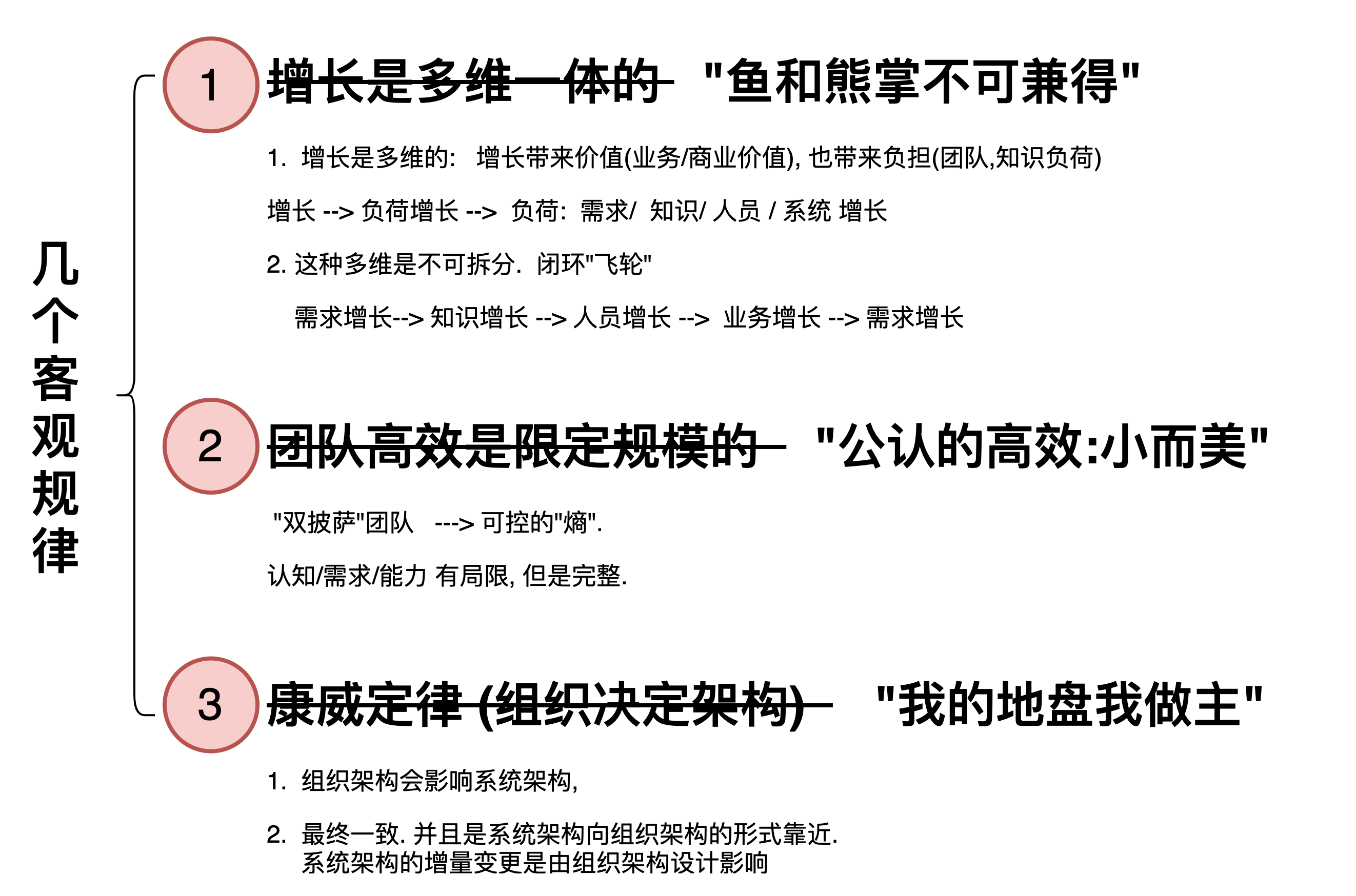

写在前面的共识基础

为了方便后面的内容展开, 我们需要理解几个基本的道理.

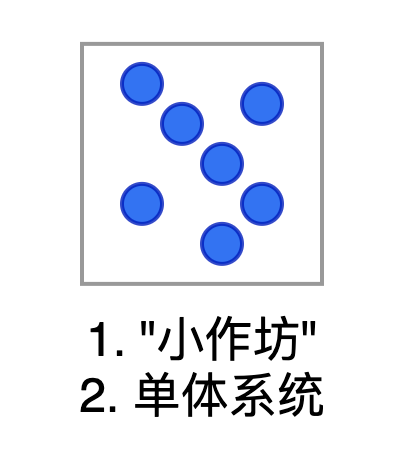

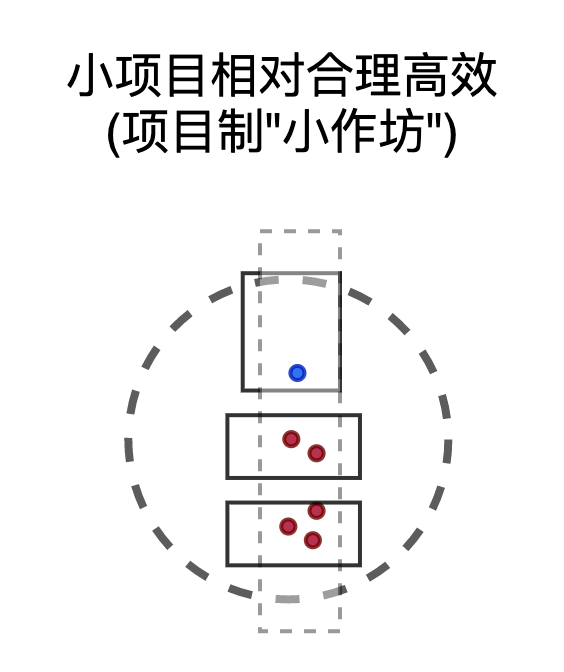

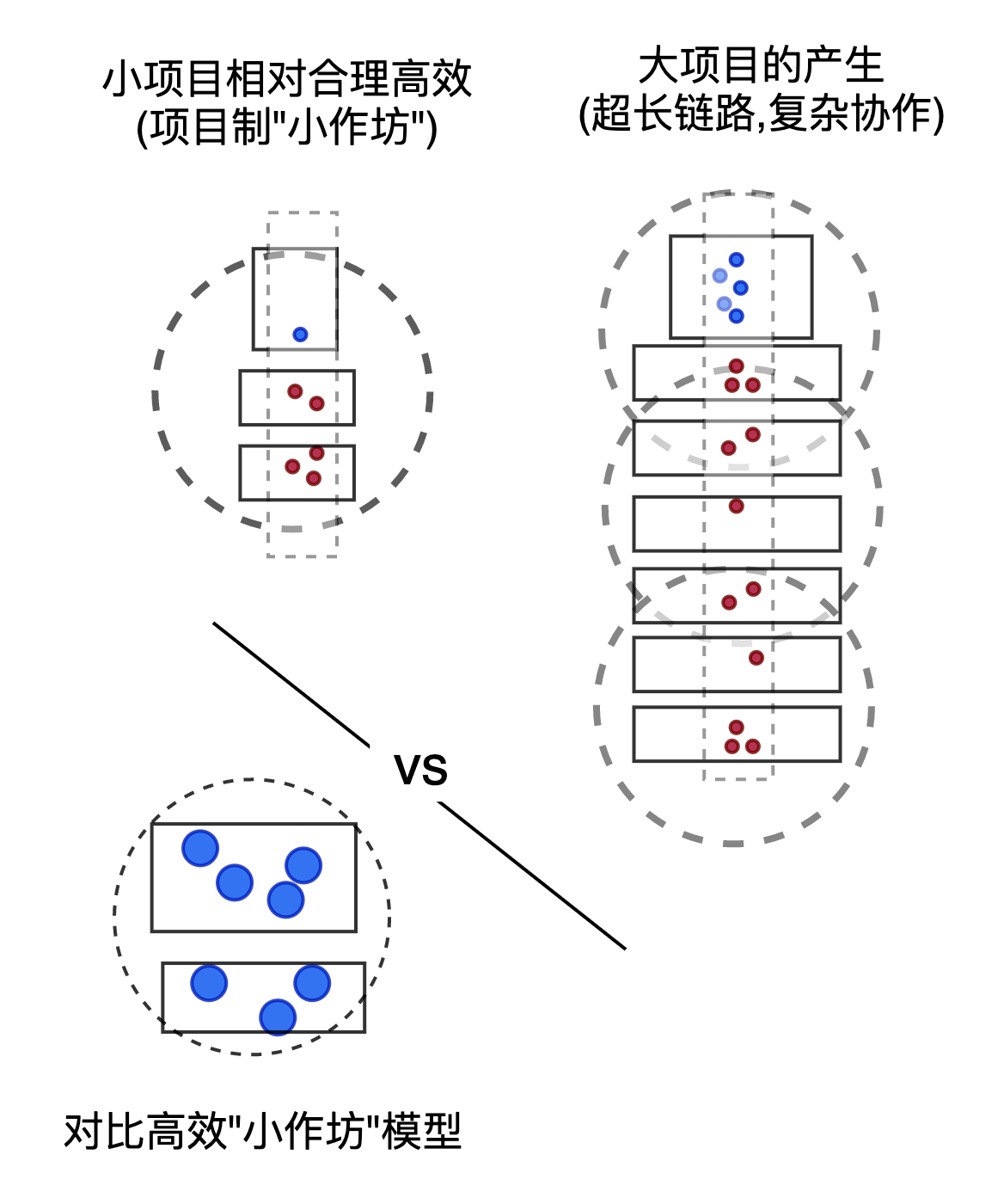

故事的开始: 小而美的小作坊

很好理解, 一小群人, 一小撮系统(很可能就是一个), 干就玩了。

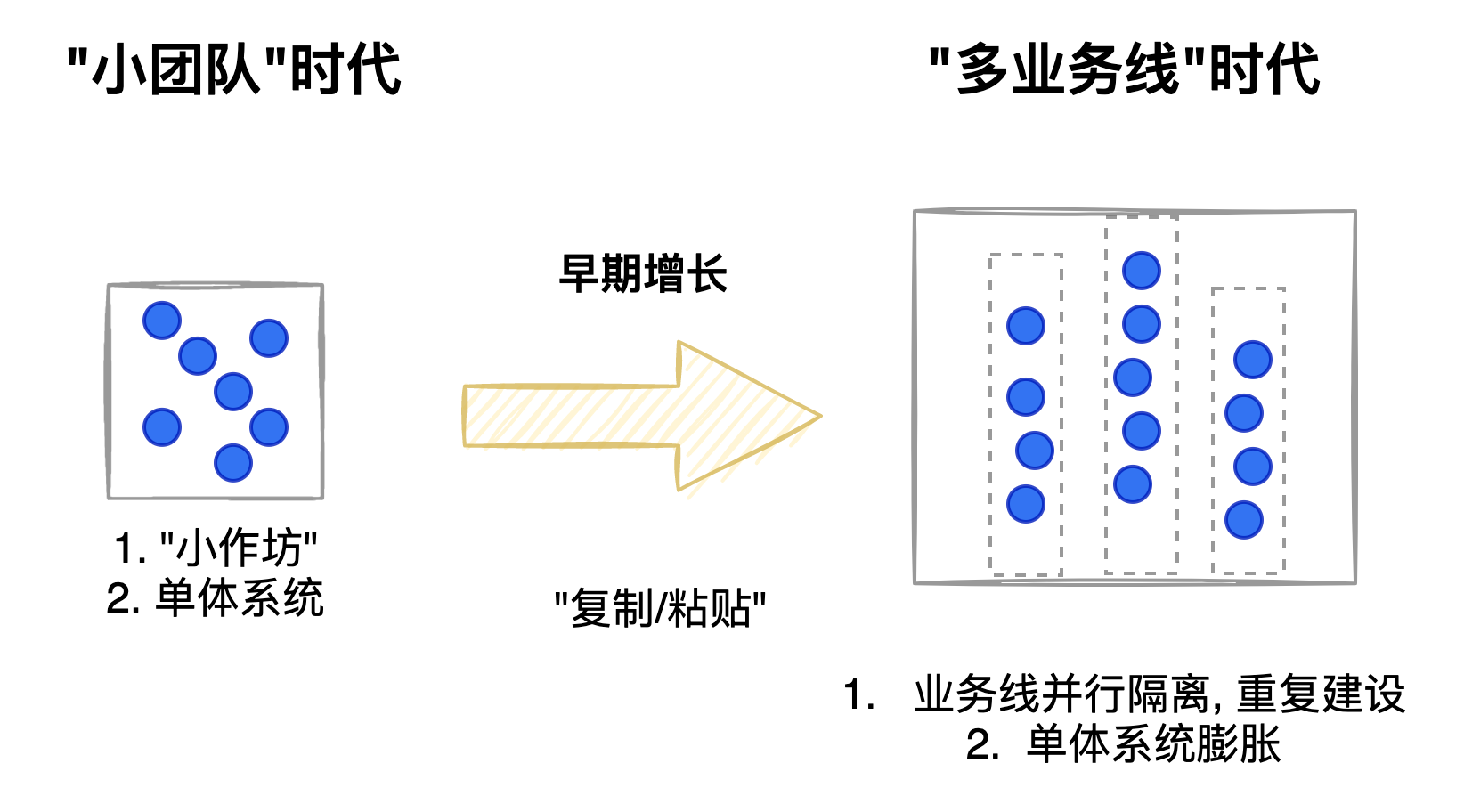

自然而然的早期增长

如果"小作坊"试点成功了, 我们再多干几单就是了. 事情多了, 队伍再大一点, 研发也简单, "再加点功能呗"或者"抄就是了"

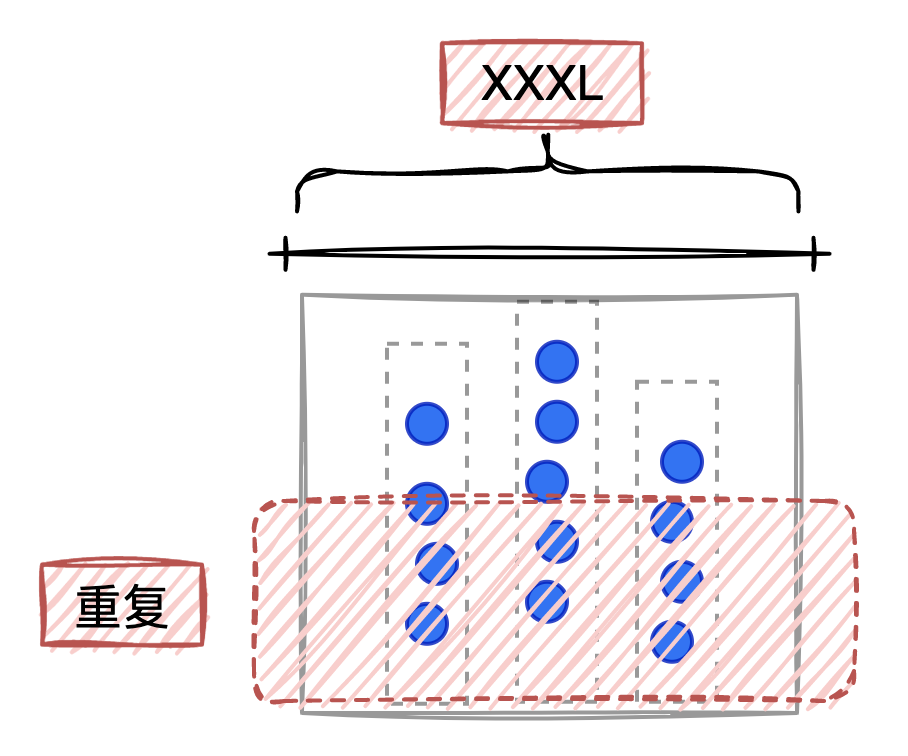

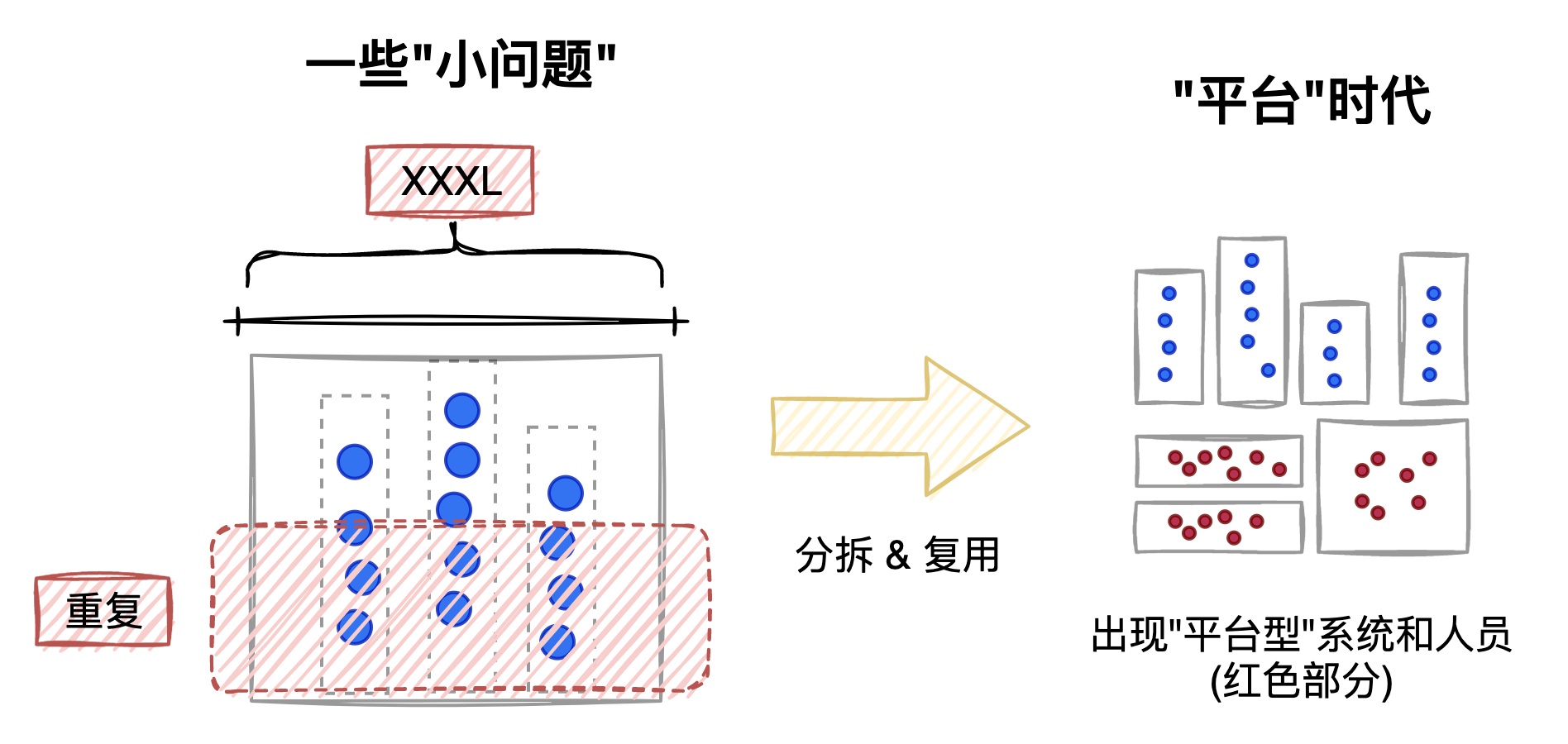

然后发现点"小问题"

于是...

平台出现了: 拆! 合!

这个问题容易呀, 咱是科班呀, "抽象"懂不懂, "复用"懂不懂, 咱"优雅"起来最讨厌"复制粘贴"

分一分呗:

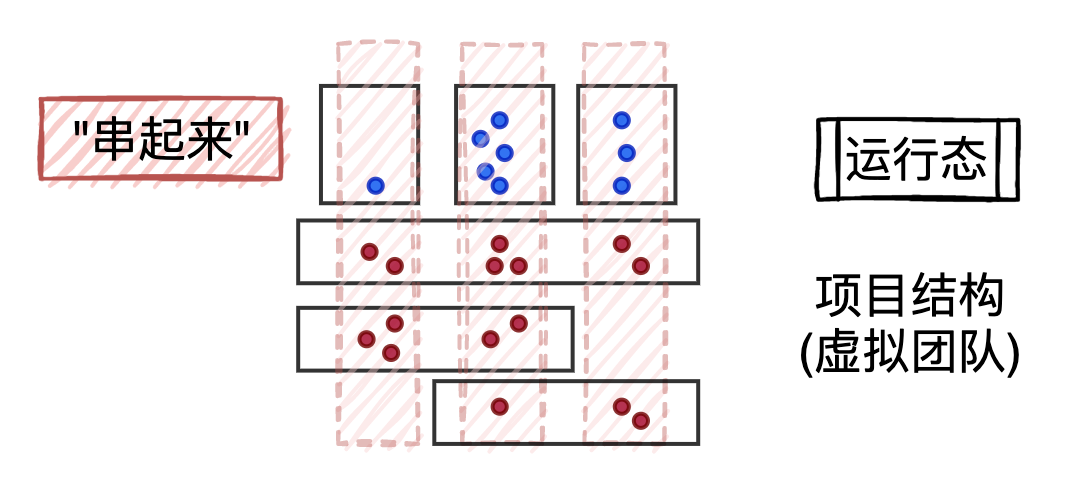

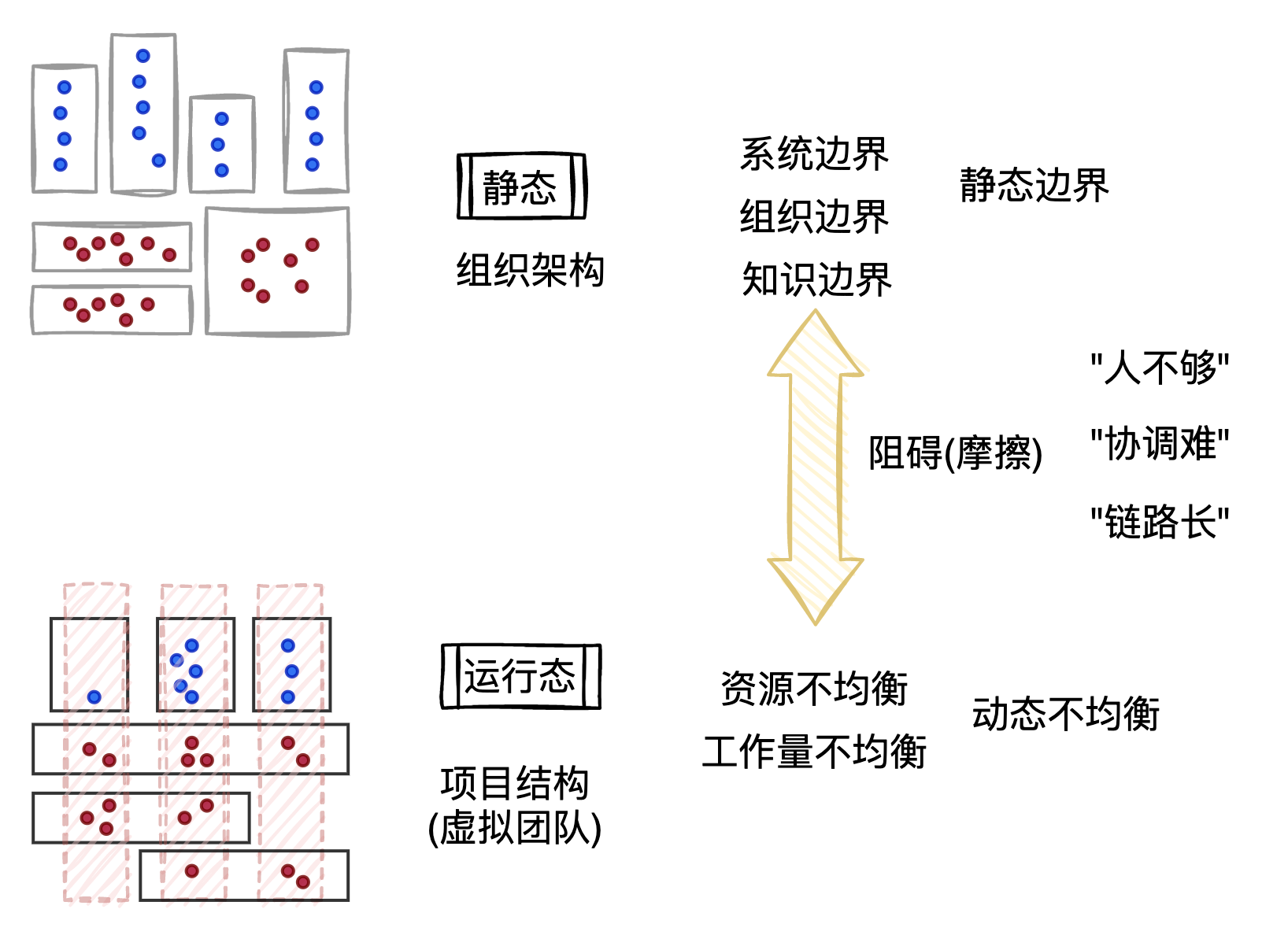

"平台"怎么run起来?

系统和人都分好了, 我们怎么合作呢?

容易:

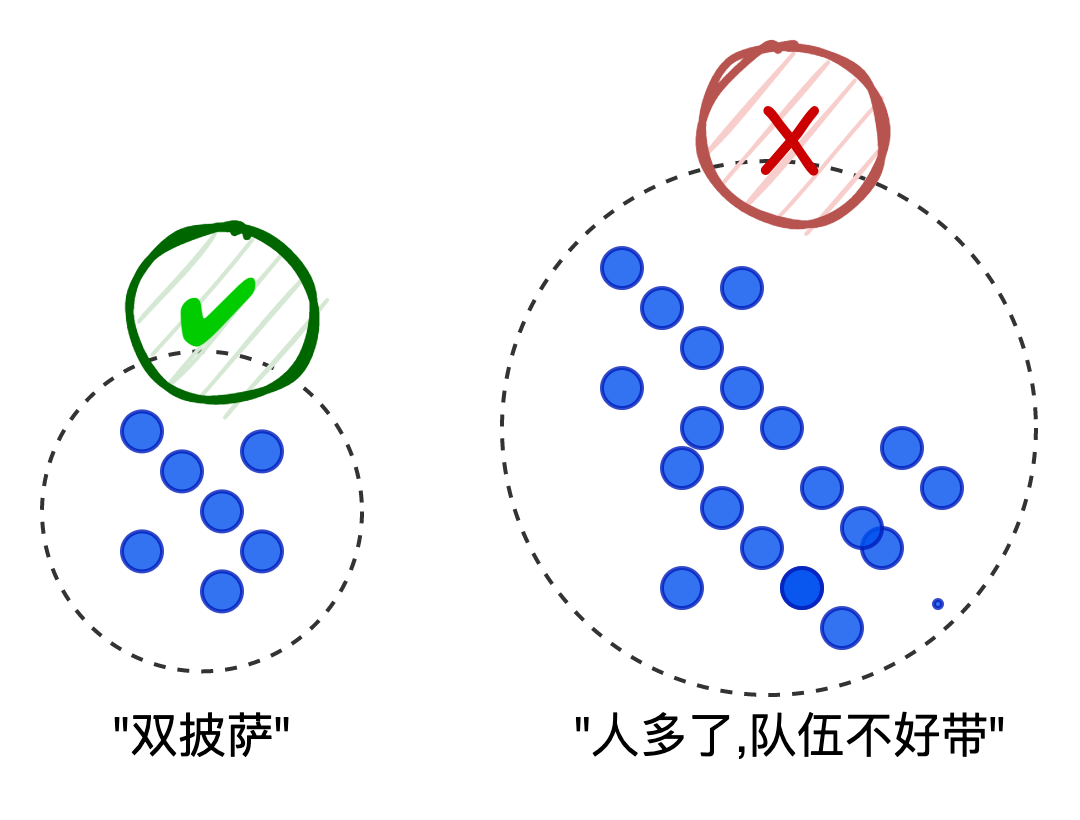

他为啥能快的呢? 嗨, 还不是小作坊的底子.

好呀, 那给我来个10倍增长.

貌似又难受了...

"冰糖葫芦"/ "收费站"问题来了

去过些大厂, 带个大项目, 你可能就有感觉

"群太多了"

"会议太多", "要拉的人好多"

"链路长", "平台人不够, 等他们排个期"

是的, 系统越来越多, 链路越来越长(冰糖葫芦), 人越来越多, 合作好难(层层找人,像"收费站"), 这到底是为啥呢? 还是前面说的, 不再"小而美"了.

问题的本质: 认知负荷超载

1. 系统复杂度: 人的知识有上限, 超人没那么多

2. 业务(信息)复杂度: 业务花样越来越多, 不搞花样, 就要输了

3. 协作(人与人)复杂度: 信息传递

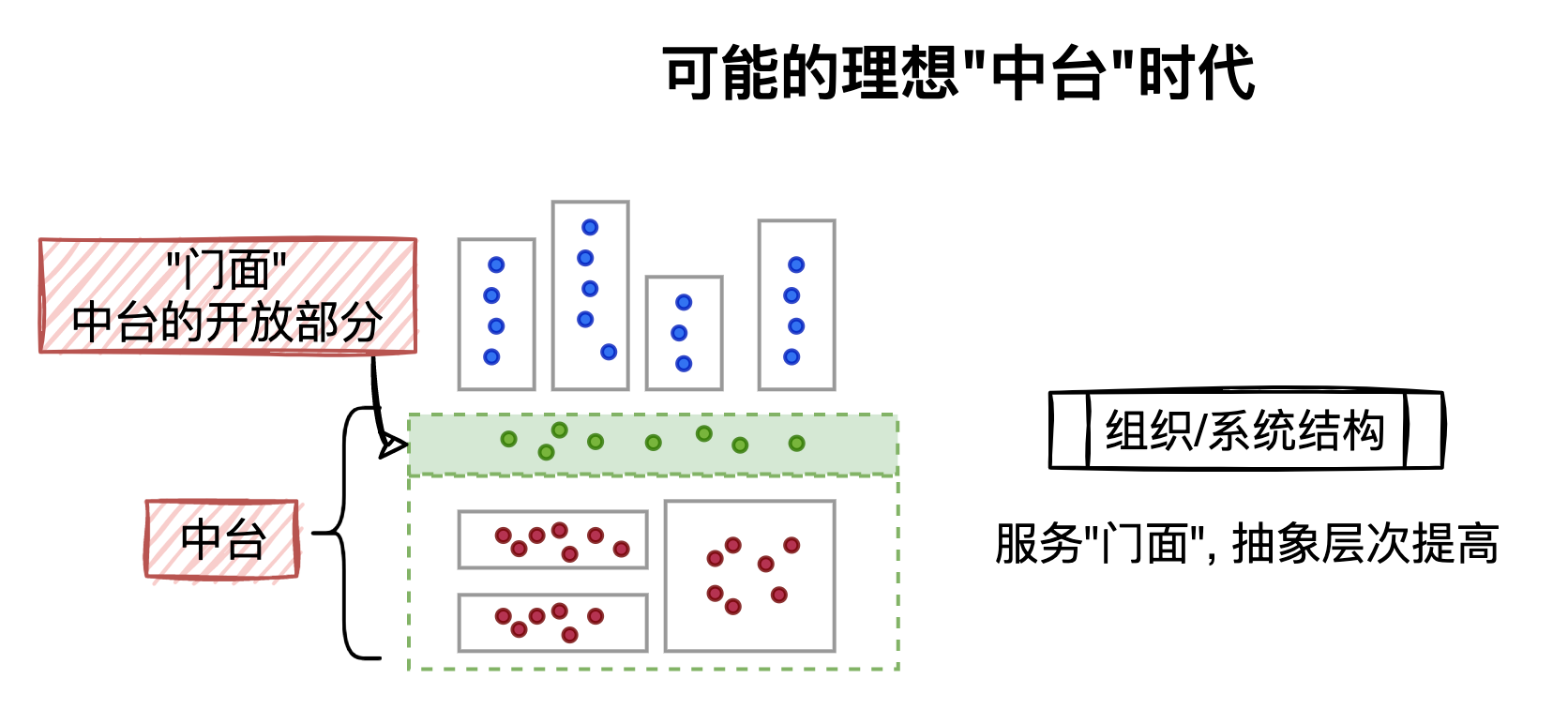

一种可能解法, 叫"中台"

是的, 信息瓶颈的问题解法很多, 其中一个方向:

"我就是开个车, 不需要学热力动学", 搞个开放区(绿色部分), 包装个门面.

业务线(人员)和平台线(人员)都能搞得明白的, "大家都能搞"

对于"门面"部分, "没啥你的我的, 都能上"

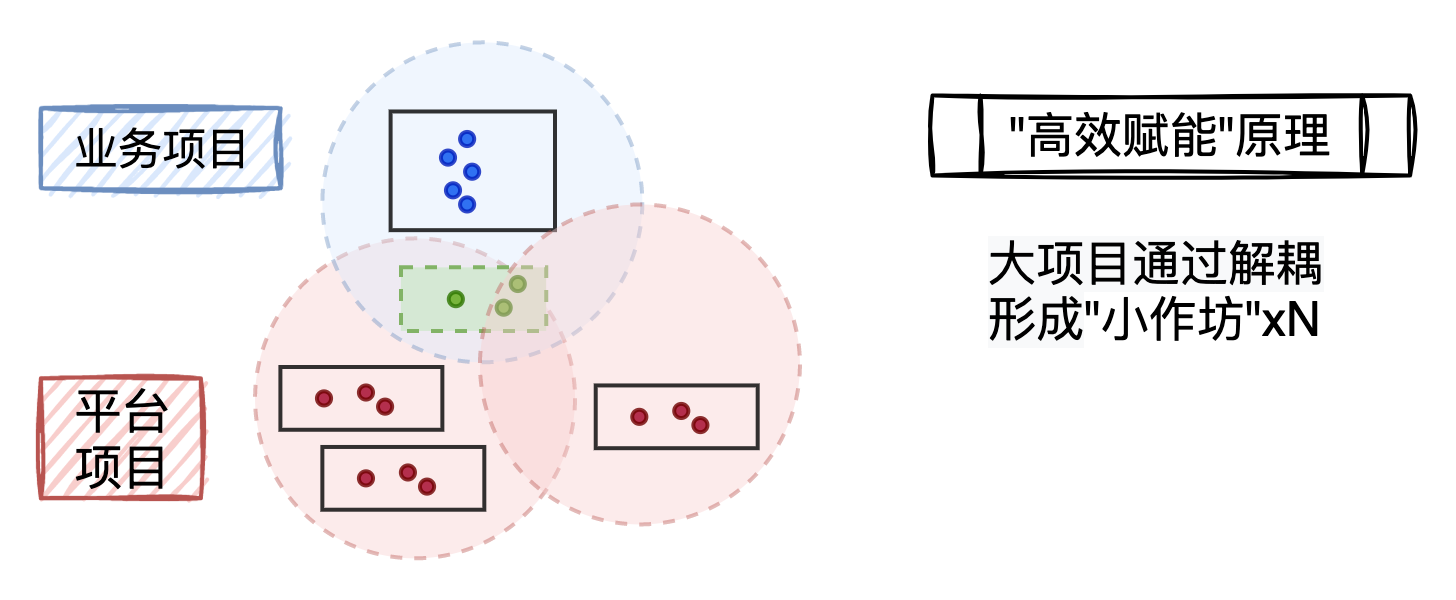

中台的基本运作原理: 解耦

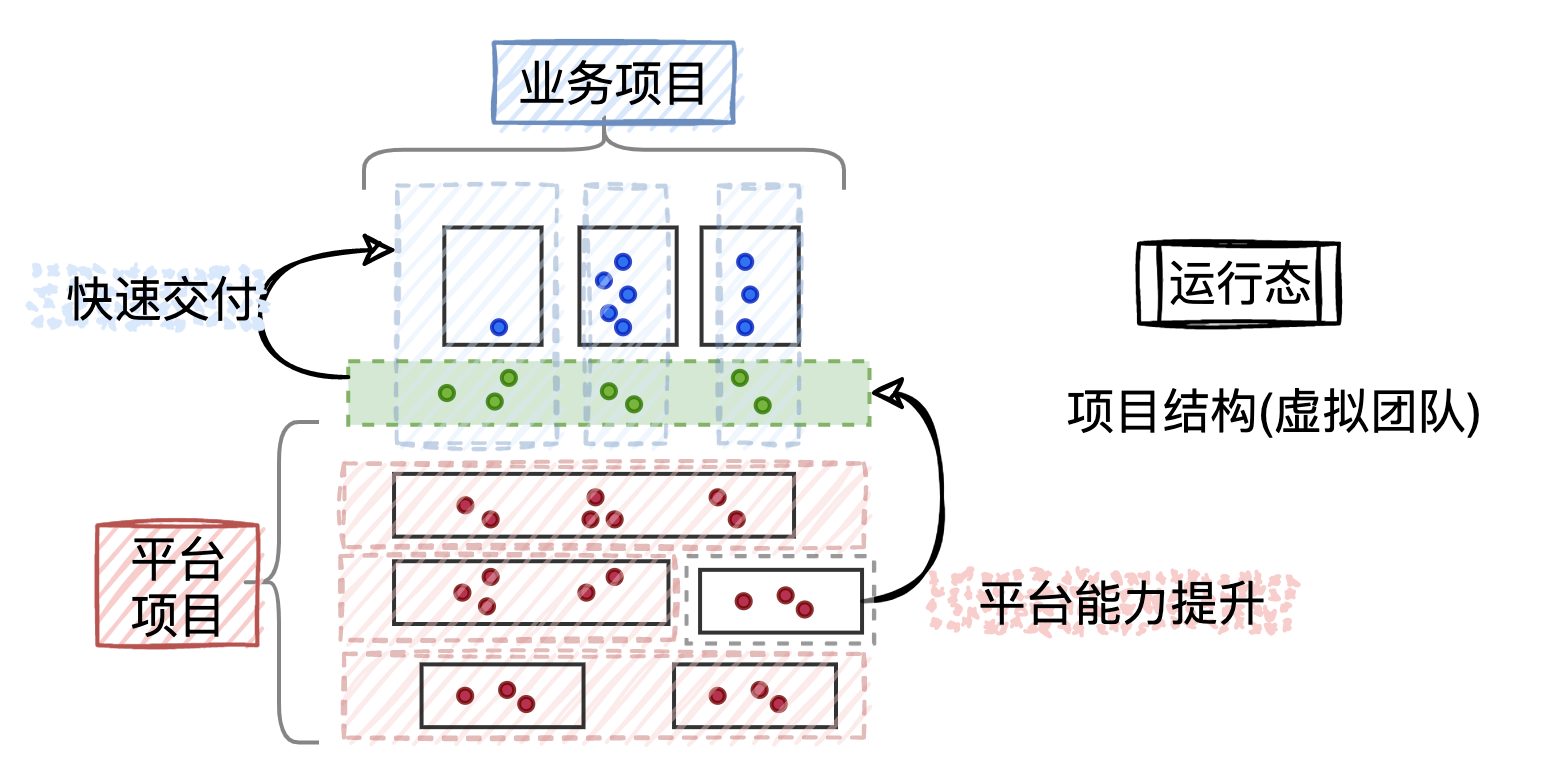

这套机制会出现两种横竖型的项目

注意: 这里没有区分技术/产品经理/测试职能, 严格来说, 每个阵营(红蓝绿)都应该有各个职能的成员, 才能完整完成交付.

所以核心原理还是一样, 本质还是形成小团队

那要怎么做到"中台"?

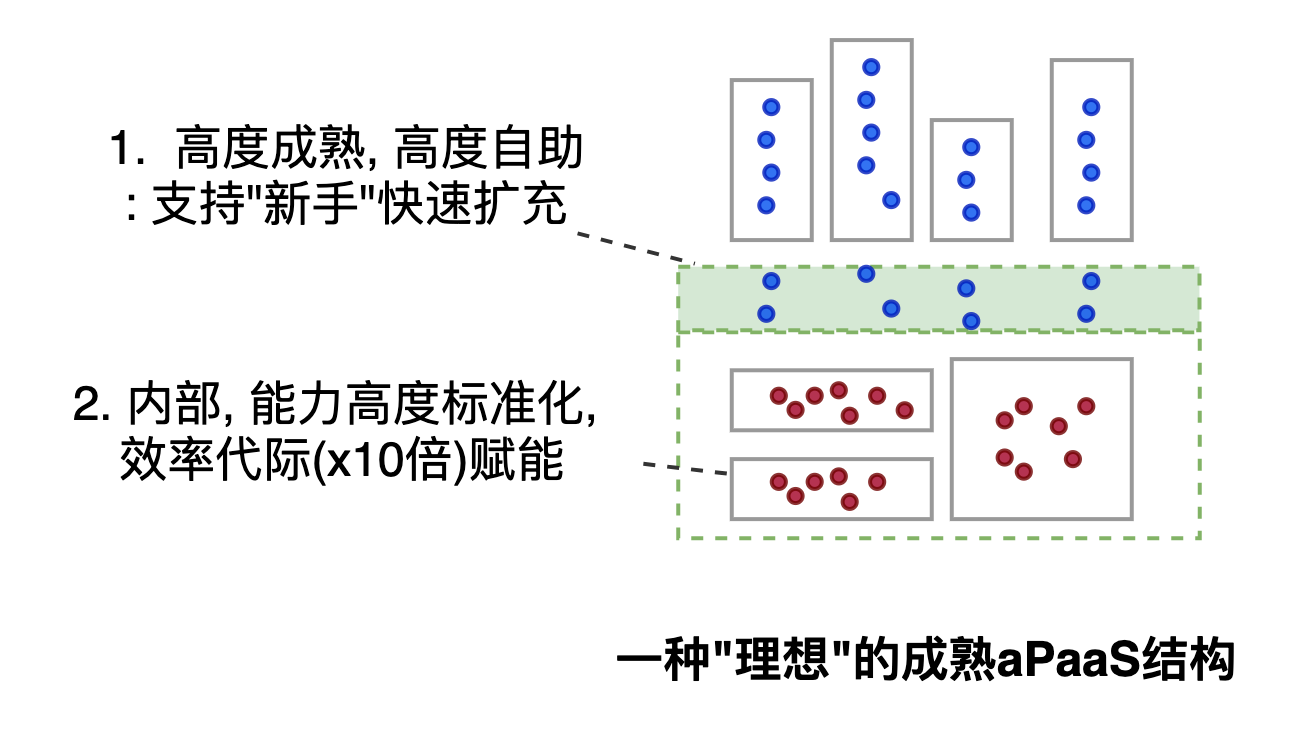

思路1: 偏技术流, "新平台"

起点一般是以技术架构, 搞个"中台系统", 把下层能力原子化, 标准化, 然后在中台系统, "重组编排", 听上去有点像个"业务工作流引擎(BPM)".

但是这套东西, 还不只是一个技术型, 因为要给上游"非专业"非平台的技术人员, 产品人员看到, 所以还有一趴配套的规范/机制, "可视化"展现的东西. 总之, 要让蓝色阵营(或者说任何阵营,新手)都能快速上手,自助搞定.

一般来说, 这个过程, 是由红色阵营发起的, 打算把"专业"的东西"搞个简单可视化"的内容出来.

行业黑话, "aPaaS", 不过具体名字, 可能在不同厂内叫法不一, 总之听上去很高大上.

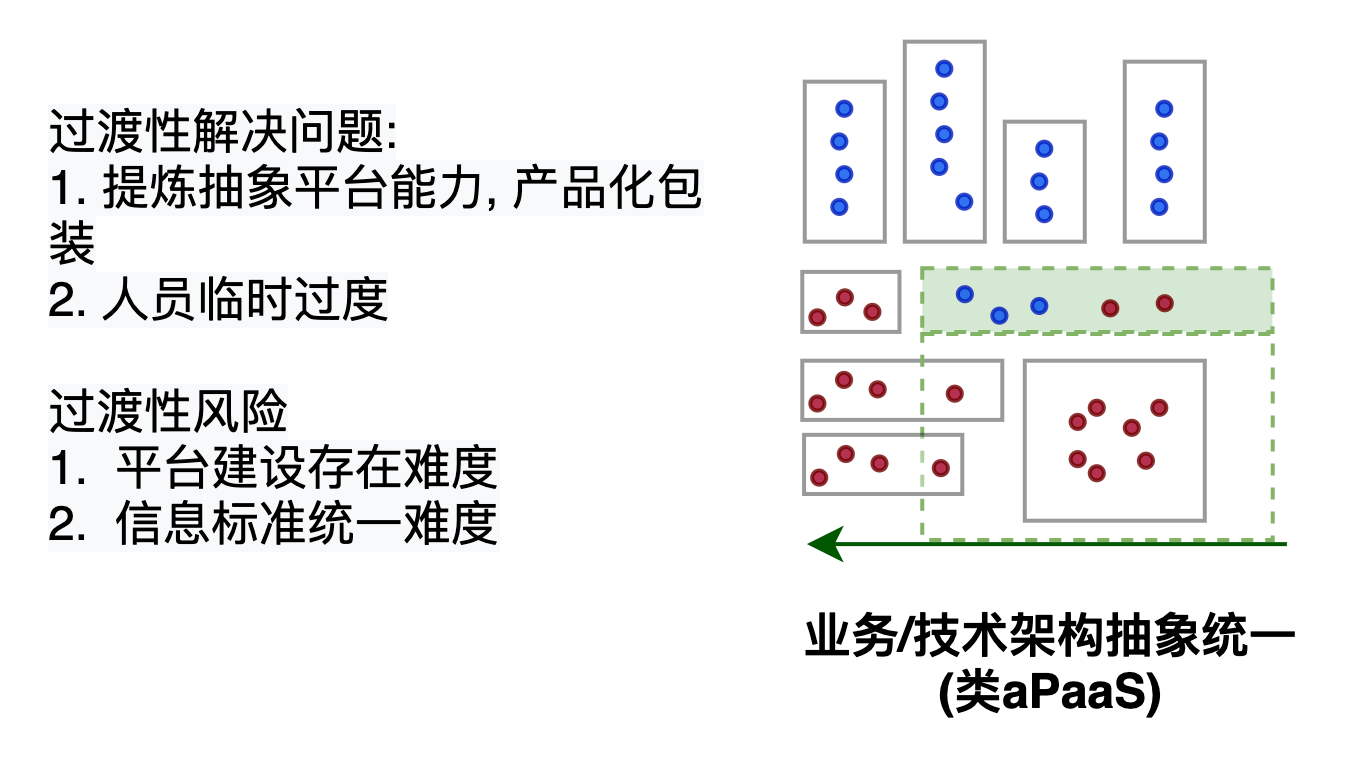

不过嘛, 貌似过程有点艰难

感觉系统总是建不完:

总体来路,这个是漫长的路, 越大的公司越需要这些机制, 然而工作也越艰巨好大.

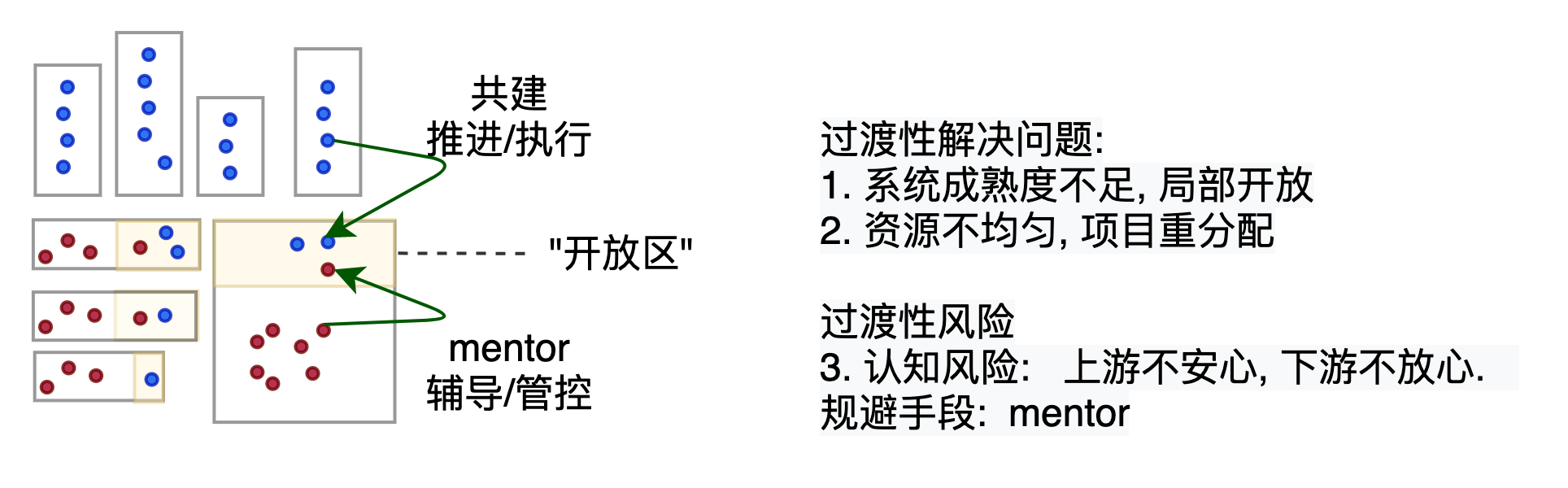

思路2: 先从人入手, "共建吧"

等系统是来不及了, 业务也是不等人的("需求倒排"咱都懂), 那赶紧先上吧.

上面(蓝色)人多,也着急,就派人下来, 帮平台快速改造下.

下面(红色)的人也不放心别人来设计方案, 修改系统, 也出了人,"把控"/"扶持" 上面的人.

这种方式比较实干, 人动要比系统动更快.

这种模式运作下去, 其实可能出现的一种情况是, 出现新的角色(绿色), 是种赋能型团队, 用这种"专家"的能力和知识来帮上面解决问题, 产出解决方案; 也牵引下面, 别让下面闭门造车.

风险:人能动, 是优势也是风险

因为人嘛, 学新东西是不排斥, 但是总有个度, 临时借调还好, 长期战役状态, 吃不消了, 压力大.

上面的人过来的人(蓝转绿), 在别人地盘上干活, 管理/情感/考核等方面都比较难处理. 常见的双线汇报/虚线汇报, 其实也都是比较模糊的解决这个问题.

下面的人来辅导(红转绿)

这些原因导致的可能结果, 就离职走人了, 团队就出现很大的稳定因素.

两种思路, 其实是殊途同归

还记得前面说的康威定律吗, 组织(人)和应用架构/业务结构, 最终都会趋同.

所以面对的都是各自成熟度提升:

1. 成熟系统

历史负载, 架构重构, 标准的持续更新维护难

2. 成熟人员

人员培养难跟进信息增长

小结: 对抗增长的复杂度很艰难,没有银弹

不管大家是否主观愿意, "中台"(可能这么叫, 也可能换个名字)都会在增长的阶段出现.

所以虽然不同公司不同部门可能处于不同阶段. 大家首先要理解当面的阶段的原因, 别光吐槽, 也预知后续趋势和可能出现的问题, 做好预备。

另一方面, 也不用迷信或者纠结, “我们要不要做中台”。 如何对抗增长的复杂性是个长期准备, 不同阶段不同准备。

最后的笔者自我介绍:

考虑了一下, 还是写完这篇完整, 再介绍一下笔者大概的情况, 也方便大家判断我的执笔偏好.

所以本人自认视角比较中立. 但是由于能力/视野局限, 最终也是主观成文 ,可能有不周之处, 欢迎指教.

但是谢绝空评中台好坏之类问题.