数据产品经理实战-用户运营体系搭建

本篇是继《数据产品经理实战-DMP搭建》后的内容,上节侧重点在dmp系统本身,主要探讨如何搭建一整套的用户运营体系,以及dmp与运营方案进行协同搭配等内容。

首先用户运营在业务前台部门会参会的更多,与业务强相关。数据PM作为中后台人员实际要去搭建这套运营体系,并没有一劳永逸方法论可以遵循,它更多地是要依靠一线的业务专家在工作实践中不断摸索,进而摸索一套适合当前业务模型自身的运营体系,且产品类型和所处行业的不同,所构建出来的运营体系也不相同,所以本文也仅是一家之言,结合自身的案例讲出自己的理解,提供参考。

既然是用户运营,首先要深刻理解什么是用户。

每个用户对于互联网公司的价值是什么?

总计一下,用户运营就是“以用户为中心增长”的过程,简单来说就是“以用户为中心,通过差异性洞察找到增长的爆破点”,再配合数据驱动的实验方法,最终达到“持续地以最小成本创造最大价值”的目标。

两个核心,客群与策略,

客群的圈选一般通过标签进行选定,业内一般分为3类方式进行圈选,分别是基本的业务规则圈选,利用数据分析模型圈选,利用算法模型圈选,其中:

a、业务规则圈选

我们在《数据产品经理实战 - 开篇》有提到,数据PM有数据运营方向类工作,有运营数据方向类工作,基于业务规则的方案就属于"数据运营"此类。想要做好这种直接用数据赋能业务的数据运营类工作,就必须对业务目标追根溯源到最基本的业务单元,从一个用户开始对公司进行了解或公司欲对某一客户进行开发,直到客户与公司的业务关系完全终止,算是一个完整的业务流程

熟悉业务,了解主业务流程。 感受完整的业务流程最直接的方法就是搬到业务部门旁边,观察各位负责产品运营同事的日常,甚至直接参与运营的工作,从日常工作的层面上进行感受;如若实在不便,可在数据组内部充当一定时间提数机,sqlboy,从数据需求层面上进行了解,目的是要对目前整个业务域的了然于胸。

输出物:业务流程框架图,并召集组内同事进行整体的业务框架分享,加强业务理解

制定业务监控方案。 熟悉公司当前业务之后,就要对目前的业务现状做好精细化监控,用数据解释出整个业务的动态。以电商行业为例,要对用户的下载,激活,登录,浏览,搜索,收藏,加购物车,下单,支付,签收等的核心业务流程做好业务数据(订单,金额),流量数据(浏览,点击)的监控,依据不同类型开发相应的监控报表。这块工作一般情况下在数据组建立初期就已做过,但大概率是被动式接需求,开发的碎片化报表,我们需要将它进行一定的整合。

输出物:业务监控报表

确认运营目标。 在业务被数据反映出实际情况后,接下来就需要制定运营目标。运营目标一般情况下公司基本都有做,只是在没有专门做数据运营的专职PM进厂前,较为碎片化,我们就需要在这个基础之上,基于现有的全业务链路节点,制定较为全面的运营目标。通过监控报表,我们能看到各个环节的转化率及实际业务量情况,从最终于客户成交完整支付保全后的节点往前推,观察转化率低且业务价值高的节点有哪些,做好梳理

输出物:与业务确认一期的运营目标,提升业务流中具体那部分的转化。

当然常见的运营节点有以下,下单前关键行为节点(例如落地页点击,电商的搜索,加购,线下业务的带看,到店等),支付履约节点(例如电商的收货,配送的履约,信贷的首次还款,保险的犹豫期到期等)等等基于业务流横向梳理的内容,纵向在进行用户,产品,时间,活动维度的修饰词组合,就基本形成了基于业务规则圈选的用户运营客群,例如

b、数分模型圈选

正如《数据产品经理实战 -DMP 搭建》最后一段所说,基于业务规则的运营强依赖于手工配置,且对于用户细分较为粗犷,流量分发不够精细,这时候对于用户圈选就不能通过业务规则来简单定义了。需要基于全量用户行为

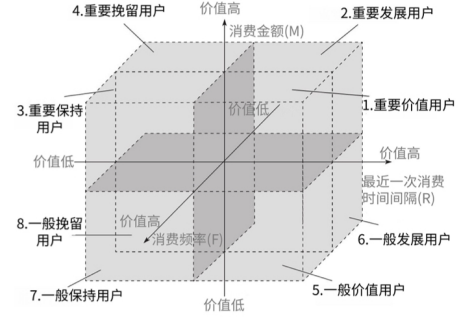

RFM, RFM模型用以衡量消费用户的价值和创利能力,是一个典型的分群方法,也是用户分层中常用的分层方式。在传统行业快消品,电商等行内等这种刚需场景被频繁应用,但同时在以消费为主的运营体系中,进行一定的优化和变种就可适应各类行业,它既是CRM系统的核心,而是消费型用户分群的核心。

而同时,

R:消费近度,复购产品的间隔时间,R<60天定义于为低,R>2年定义为高(与传统RFM模型相反)

F:消费频度,人均保单数,F<2次为低,F>=2次为高

M:消费金额,M<5000元,M>=5000元为高

K:顾问熟悉度,依据三个维度进行进行评分,相熟年数Y,沟通次数G,熟悉程度(客户等级)P

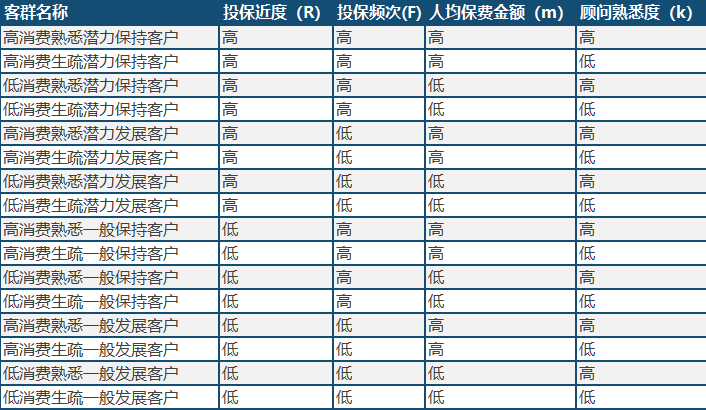

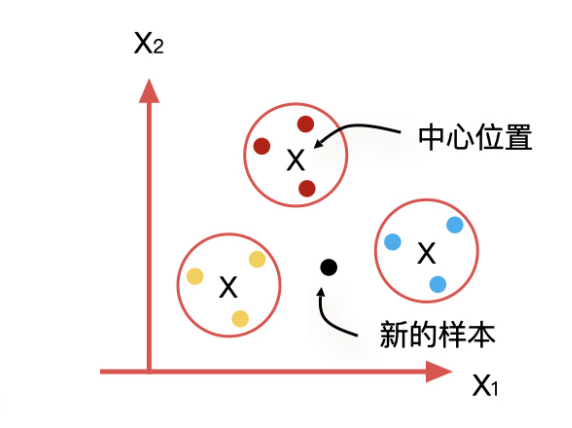

K>avg(K)为高,K 有了以上的评分规则后,我们就可以分出来以下内容: 这里要注意的是, 如何判断用户处于什么周期?(如何给用户打分),不同的数据分析师针对不同业务有不同的用户价值判定方法,在我们尝试用以下思路进行评定: a(访问价值)+b(业务价值)=用户价值(ab为具体的比例系数,可分为0.2与0.8) 1、根据业务规则,直接根据业务流程节点定义初始和期末用户,例如注册有浏览未购买,用户价值为0为新手期用户,180前曾有过浏览&购买行为的用户,定义为流失期用户 2、根据用户价值,对于成长期,稳定期,衰退期的用户而言,衰退期用户目标定义为在历史有业务价值,比如购买过一定金额数额的商品,进行过一定金额的服务;而对于稳定期的用户来说,它被定义为稳定且持续的进行消费,然后通过数据分析得出在怎样的消费区间以上单次消费会逐渐演变为持续消费,同时成长期的用户也会被圈选出来(单次消费),则就有以下的用户特征分类: c、算法模型圈选 算法模型圈选严格区分也算作在数分模型圈选的类别中,区别在于在特定的场景下, 呈现长尾分布的消费数据,人工划分时会有很多的难点,一般情况下均是基于业务经验拍脑袋制定出来,或者进行基本的数据分析,一般选取用描述性统计的分位数,以中位数、第一四分位数、第三四分位数等划分。 这时就可以利用算法,通过算法模型建立用户分群,人工参与度较低。最常见的算法叫K-means聚类算法,核心思想是「物以类聚,人以群分」 对于 n 个样本点来说,根据距离公式(如欧式距离),去计算它们的远近,距离越近越相似。按照这样的规则,我们把它们划分到 K 个类别中,让每个类别中的样本点都是最相似的,每个类别我们称之为簇。具体的算法过程我们这里不过多赘述,我们只讨论核心。 具体工作中,数据的维度及类都不少, 例如我们上述,运用RFMK模型将保险行业用户分成了16类用户,x的特征值为R消费近度,复购产品的间隔时间;F消费频度,人均保单数;M累计投保金额;K顾问熟悉度,最终算法同学便会针对这些全量用户进行分类,分为16个用户群体,这样用户分层就算分出来了。 关于策略这块,主要包含两个部分,营销工具和营销策略 Push/站内消息/微信公众号推送: Push和站内消息很常见,微信公众号的消息推送也很多,常见的如: 其中Push,站内消息,微信公众号推送,在公司的基础架构部或者技术平台部等承接底层基础建设的部门都会有现成的接口,dmp系统直接对接即可,Push,微信公众号消息在实际工作中用的还是比较多的。push常见用于T0实时营销,浏览某商品后立即push你优惠券等,某夕夕玩的最6。 短信 这里就指的是我们大家俗称的骚扰短信了,我个人竟然今天看了下有接近1100条短信(笑哭),基础架构部也会有现成的接口,dmp直接接就行。大家不要以为骚扰短信没人看,但通过实际线上的效果数据,打开率还是有个2-3%的百分比,整体转化率有约千分之1,对于客单价较高的行业来说,这样的增量也总好过没有。 EDM 邮件营销,国人一般对邮件接触不多,所以EDM一般在dmp上接的不多,要对接接口也很简单,接固定邮件服务器即可。 电销(慎用) 电销对于C客的干扰性较大,要慎用,常见用于金融行业,保险,等规模小但客单价高的行业。一般情况下需对接公司的电销/催收系统,将用户名单批量以接口或推表的形式给到电销系统,再进行分案给到具体每个坐席拨打列表中。 权益(红包/优惠券/礼品) 这里分为两类,一是线上各类权益券,满减,代金,加息,折扣等直接用以刺激消费的线上交易权益券;二是线下实物券,包含保险行业赠送体检套餐,用户关怀管理,大客户节假日的礼品寄送等。其中线下实物一般多为客单价较高的行业,还会有专人寄送 这里营销策略指的是选取哪种营销工具给哪种用户怎么去发,发什么。 哪种营销工具? 用户运营有个业内共识,刚需高频的消费品行业,T0实时营销的转化率是T+N离线营销的2-5倍,T0一般采取的营销工具就是push和站内消息,常见案例淘宝的站内消息也均是某夕夕的push,所以一般情况下,对于push和站内消息,一般用于前置节点,流失节点较大,时效性较高的场景;微信公众号模板用于整体用户群在微信生态中的业务,例如私域流量运营等;电销和线下单权益适用于课单价较高,业务逻辑较复杂的场景。 哪种用户? 什么时候发,发多少? 这里讲两个案例,一是push的疲劳度模型,二优惠券发放策略 push发送时间段,一般我们会根据整体用户的的登录时间分布,来进行粗略的push消息推送,提升转化率,比如常见的早高峰,晚高峰等。 而在发送频次的问题上,就涉及到消息疲劳度模型了,对于push消息需要分等级,举个电商行业例子: 首先我们要清楚push信息不应该全是营销推广类的消息,应该也有本身和用户强相关的消息,那么对于整体的push消息重要度就有会响应的等级划分,则: 特别关注店铺上新或活动>>关注店铺上新或活动>>相关性弱一些的推荐push>>营销推广push 所以push消息的类型就会有以下几种类型: a、类型1:与用户相关性最强,用户最需要收到的push不做限制。(关注的店铺上新或活动;卖家新消息提醒;发货、派送信息) b、类型2:与用户相关性弱一些的,按类型优先级排序后,限制用户收到的条数。(关注店铺的上新、收藏商品、购物车商品的降价、根据用户行为做相关推荐)如:假设一个规定用户最多收到2条。17点发送一次;19点发送一次。且假设优先级为(关注店铺的上新>>购物车商品的降价>>收藏商品降价>>根据用户行为做相关推荐)。对于17点的push:小明关注的店在15点有上新,购物车里的商品在16点有降价。按优先级,应该先校验15点的店铺上新在17点是否还有库存,如果有,优先给小明发送15点上新的店铺。 c、类型3:运营push,限制用户收到条数,按发送时间排序(全量push;分人群定向push) 如:假设规定一个用户最多收到2条。push系统对小明有16:00全量;18点定向;20点定向。根据时间排序,小明只会收到16:00全量和18:00定向。 还是那句话,具体业务对于push的敏感度不一,有着自己个性化的规则,但总体根据push信息的等级来进行频次的干预,且提供配置入口,由管理员统一控制,根据数据和用户反馈迭代。 上述我们有提到,用户有各类的生命周期,而不同类生命周期的用户对于企业营销的敏感程度也是不一样的,下面直接举个例子带大家感受下: a、新手期用户中流失用户召回至成长期用户,下单后赠送大力度无门槛奖券(代金,满减,折扣),并push提示。 b、成长期用户转化至稳定期用户,一定周期后赠送奖券(代金,满减,折扣)组合,并且不做使用门槛限制,push或者短信通知用户 c、稳定期用户延长稳定期用户时间,下单后分享领取奖券(代金,满减,折扣),激励用户分享并获得红包; d、流失期用户转化为成长期用户,赠送一般力度奖券(代金,满减,折扣),并设置低门槛限制,push通知用户并做临近失效提示; e、沉默期用户召回至稳定期用户,一定周期后赠送奖券(代金,满减,折扣)组合,并且不做使用门槛限制,push或者短信通知用户; 对于具体短信和push的文案就不是数据产品经理的专长了,而运营同事们也没标准答案,也是在不断的abtest中找到最优解,我们数据这边最核心的是要将线上的营销效果数据回收进数仓落库,同时提供的足够稳定,易用的平台工具。